IFS-Schulpanelstudie

Die Corona-Pandemie hat schulische Bildungsprozesse weltweit beeinträchtigt. Mit dem IFS-Schulpanel wurde nun erstmalig anhand von für Deutschland repräsentativen Daten festgestellt, dass sich die mittlere Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern in der vierten Klassenstufe von der Lesekompetenz Gleichaltriger vor der Pandemie unterscheidet. Das ernüchternde Ergebnis: Den Schülerinnen und Schülern fehlt rund ein halbes Lernjahr im Vergleich zu 2016.

Seit März 2020 hat das Coronavirus bedeutenden Einfluss auf das alltägliche Leben und das Schulwesen. Doch hatte der häufige Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht mit unterschiedlichen hybriden Varianten Auswirkungen auf den Kompetenzerwerb von Schülerinnen und Schülern? Mit dieser Frage hat sich ein Forschungsteam am Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund mit Blick auf die für Bildungsprozesse grundlegende Kompetenz des Lesens beschäftigt.

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu der Studie sowie zentrale Ergebnisse. Ausführliche Informationen finden Sie in dem Ergebnisbericht des IFS sowie in dem (englischsprachigen) wissenschaftlichen Aufsatz.

Zentrale Ergebnisse

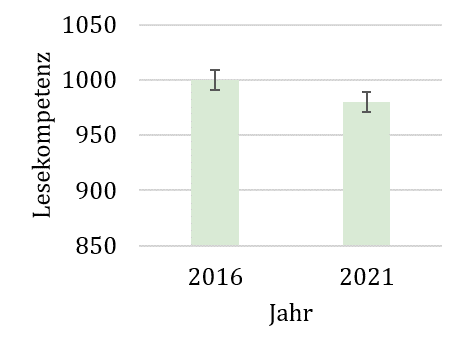

Die mittlere Lesekompetenz ist am Ende der vierten Klassenstufe im Jahr 2021 mit 980 Punkten im Mittel deutlich geringer ist als noch 2016 mit 1.000 Punkten. Selbst wenn die Veränderung in der Zusammensetzung der Schülerschaft berücksichtigt wird, verkleinert sich die Lücke zwar etwas, der signifikante Rückgang der mittleren Lesekompetenz bleibt jedoch bestehen.

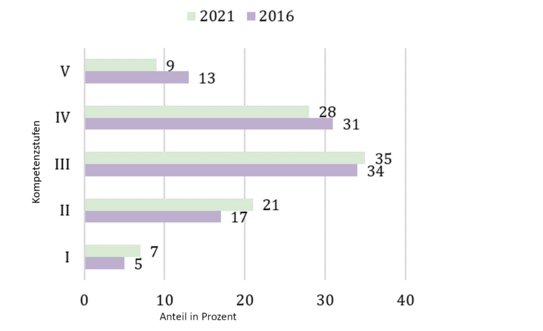

Der Anteil an Grundschülerinnen und -schülern, die gut bis sehr gut lesen können, ist im Vergleich zum Jahr 2016 um rund sieben Prozent auf 37 Prozent gesunken. Der Anteil derjenigen, die Probleme mit dem Lesen und dem Textverständnis haben, nahm dagegen um sechs Prozent auf insgesamt 28 Prozent zu.

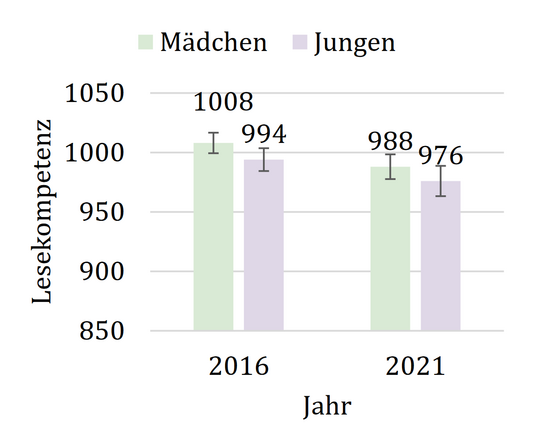

Mädchen sind weiterhin im Mittel stärker im Lesen als Jungen. Der mittlere Abfall in der Lesekompetenz zwischen 2016 und 2021 ist für beide Gruppen statistisch bedeutsam, jedoch nicht unterschiedlich stark.

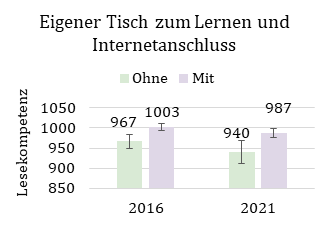

Kinder mit schlechten häuslichen Rahmenbedingungen zum Lernen – kein eigener Schreibtisch und kein Internetzugang – verlieren im Schnitt mit 27 Punkten mehr als Kinder mit guten Rahmenbedingungen (16 Punkte).

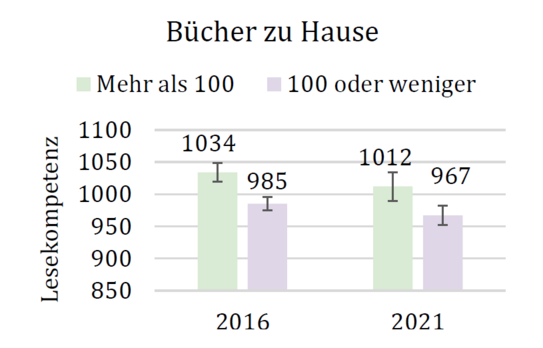

Die Anzahl der Bücher zu Hause gilt als guter Indikator für den soziokulturellen Hintergrund von Schüler*innen. Die Veränderung des Unterschiedes von 2016 zu 2021 ist nicht statistisch signifikant.

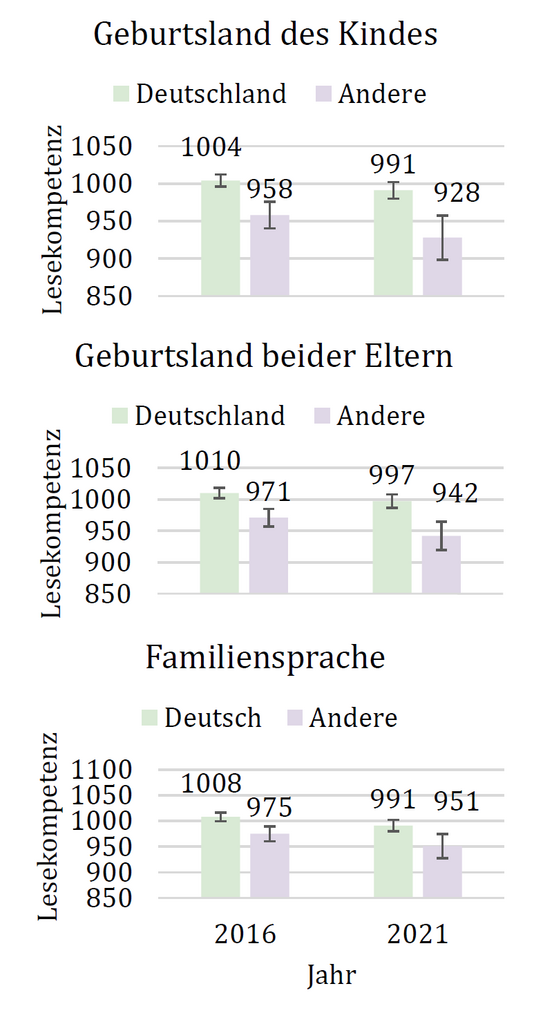

Es gibt 2016 und 2021 eine bedeutende Differenz zwischen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund. Die Differenz zwischen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund ist deskriptiv größer geworden. Dies ist aber nicht statistisch signifikant.

Wissenswertes zur Studie

2016 nahmen an 111 Schulen insgesamt 2.208 Vierklässler*innen an der Erhebung teil; 2021 waren es 2.082. Diese Daten sind repräsentativ für Deutschland.

Der erste Zeitraum lag zwischen dem 2. Mai und 3. Juni 2016 (vor COVID-19 Pandemie). Die zweite Erhebung fand vom 8. Juni bis 3. Juli 2021 statt. Hinter den Schüler*innen lagen somit bereits über ein Jahr pandemiebedingte Einschränkungen.

Der internationale und standardisierte Lesetest von IGLU 2016 wurde in beiden Jahren eingesetzt. Dieser hatte folgende Merkmale:

- Inhalte des Lesekompetenztests:

- Zwei altersangemessene Lesetexte pro Schüler*in in 90 Minuten (inkl. 10 Minuten Pause)

- Textbezogene Verständnisfragen (Multiple Choice und offene Fragen)

- Vergleichbarkeit zwischen 2016 und 2021:

- 178 Aufgaben 2016 und 2021 eingesetzt

- Schüler*innen bearbeiteten jeweils Teilmenge der Aufgaben (Multi-Matrix-Design; 2016: M = 28 Aufgaben pro Schüler*in; 2021: M = 27 Aufgaben pro Schüler*in)

- Zur Erleichterung der Interpretation wurde Mittelwert der Lesekompetenzwerte 2016 auf M = 1000 (SD = 100) festgelegt

- Statistische Verfahren ermöglichten die Generierung von vergleichbaren Lesekompetenzwerten (Skalierung mit Item-Response-Theory)

Für die Studie zeichnen sich verantwortlich: Dr. Ulrich Ludewig, Ruben Kleinkorres, Dr. Rahim Schaufelberger, Theresa Schlitter, PD Dr. Ramona Lorenz, Dr. Christoph König (Goethe-Universität Frankfurt), Prof. Dr. Andreas Frey (Goethe-Universität Frankfurt) & Prof. Dr. Nele McElvany.

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Vorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland zu gleichen Anteilen gefördert.

Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS)

Nele McElvany, Ramona Lorenz und Ulrich Ludewig

TU Dortmund

Campus Nord (CDI Gebäude)

Vogelpothsweg 78

44227 Dortmund

Tel. +49 (0) 231 / 755-7955

Fax +49 (0) 231 / 755-5517

office.mcelvany-ifs.fk12tu-dortmund.de